知人からシューマン波に付いて聞く機会がありました。

半月前には全く知らなかった内容です。なんでも1950年代の研究で、ドイツ人の科学者が定義した7.83Hzの自然界の存在する定在波らしく、生き物の安定化をもたらすばかりではなく、近年大幅に進化したデジタルの信号に影響を与えると考えられています。

細かい点や今お話しした内容は正確とは言えないかもしれませんが、そんな理屈があるそうですが、これを検証することは難しいようです。現実その効果は信じる者は救われるのレベルで、科学的根拠を提示するのは困難な様です。

この論理では、オーディオ機器の周辺にそのような機材を設置することで、音に影響があるのではと考えられ、さっそく試してみました。

はっきり言って自分の耳や持っている環境ではこの差を感じることは出来ないだろうと思っていましたが、なんと変化を感じることが出来ました。

印象から申し上げると、「整う」印象です。あちこちが尖ったり引っ込んだり、微妙でもそんな印象の音が安定して整った感じです。きれいな音に差が感じられ、ダイナミックレンジや高域、低域等の個別の変化ではなく、きれい差が増したと言えます。2~5千円程度で変化を感じられるとすれば、オーディオアクセサリーとして意味が有りそうです。

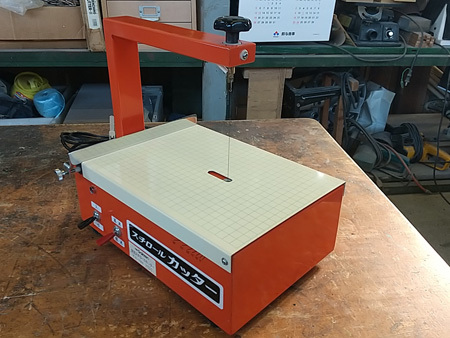

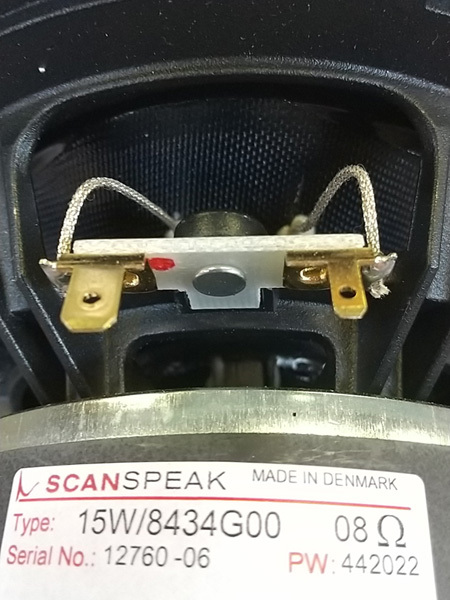

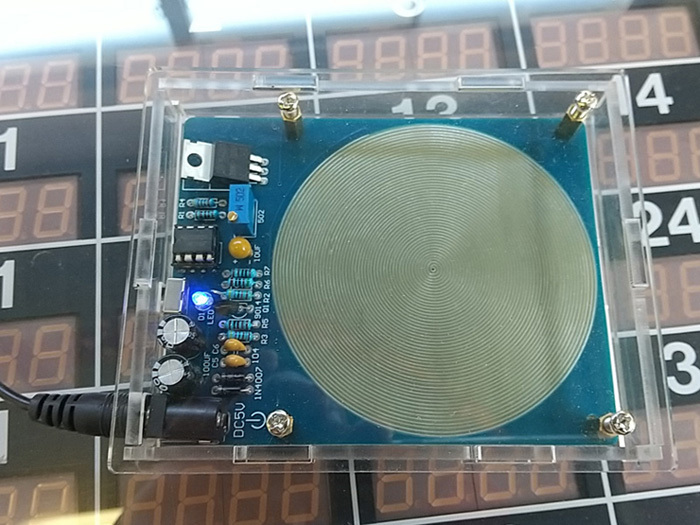

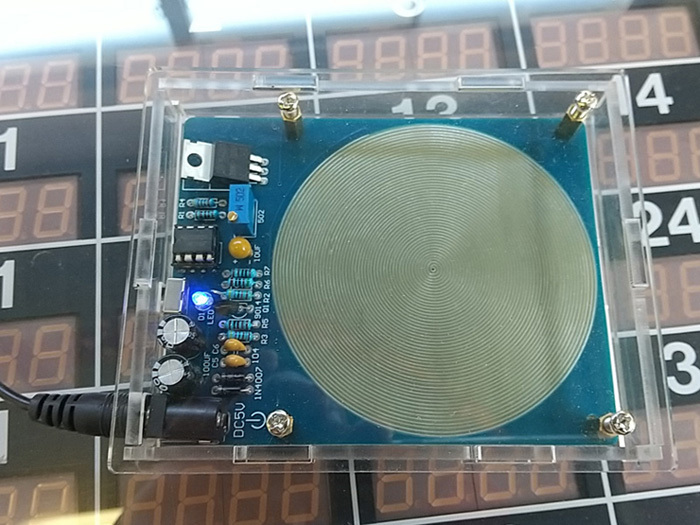

既にオーディオ用機器として販売されていますが、それをテストするつもりはなく当店で製造、販売する予定はなくそちらは無視してAmazonで販売されている基盤等をいくつか調べています。気になっているのは使用電力量の差で、小さな基盤では5V 0.5A 0.25Wですがそこそこの価格の大きめの基盤では12V 1.2A 14.4Wとかなりの差があります。当然その差は出力の差とも考えられますので、その点を調査すべく別の物を取り寄せ中です。写真の物はアンペア数が解らないので判断が出来ませんが、テストしてのはこの仕様です。